Artículos de Archivo

Búsqueda y hallazgo de

la consecuencia

Con este sitio queremos que quede expreso que lo hecho y lo que hacemos está arropado por una bandera, la misma siempre, en la que hemos sido consecuentes: de respeto por las audiencias; de haber usado el periodismo para contar realidades más amplias que las simplemente trágicas; de haber ejercido el oficio sin tomar la mentira como insumo ni como arma política; de haber buscado y buscado caminos muy diversos para expresarnos sin pretensiones de protagonismo ni de escalamiento social ni económico.

Hay en los materiales que reunimos para este sitio un montón de artículos escritos que creemos aguantan el paso del tiempo. Crónicas y reportajes, columnas de opinión; fragmentos de libros, facsímiles de publicaciones, libros completos, piezas sueltas. Videos y voces. Incluso fotografías. Un sitio donde queda expreso lo consecuente de lo que hicimos y lo que hacemos. Consecuente por sistemático. Consecuente al hacerlo con respeto por el periodismo y por las audiencias. Consecuente al poner al periodismo la tarea de mostrar una realidad amplia y no circunscribirlo a la inutilidad de registrar solo la tragedia. Consecuente en la búsqueda de transmitir lo más cercano a lo verídico y, ante todo, poder dejar constancia, como lo hacemos, de no haber usado la mentira ni como insumo informativo ni como arma periodística. Pertenecimos –y pertenecemos– a la época del respeto por la verdad, tan lejana a ese periodismo que ahora usa el embuste como estrategia y ha conseguido envilecer a una parte vociferante de la opinión pública.

En las páginas interiores, como muestra de la consecuencia, hay un montón de artículos publicados en los medios en los que trabajamos sus autores. Entrevistas, reportajes, columnas, crónicas. En una vida profesional en El Espectador, Cambio, El Tiempo, Semana, Caracol. Y, sobretodo, hay una muestra de La Hoja, el medio impreso que ensayó formas, formatos, y estrenó conceptos de periodismo en su momento.

Haremos también de la consecuencia un lugar para expresarnos en estos tiempos. Como necesidad personal, sin intereses distintos y sin deseos de aportar ruido al bullicio actual. Eso haremos. Y le daremos cabida, como alimento estético a algo que nos ha sido constante: la naturaleza, que nos ha gobernado la vida entera y a la que hemos rendido honores hasta con el nombre de La Hoja. Árboles, hojas, flores, frutos, serán nuestras fotos.

Cazadores de la

credibilidad perdida

De los buscadores de gazapos de antes, el periodismo ha tenido que inventar a los cazadores de mentiras que a veces son periodistas y a veces medios enteros. Cazadores de falsedades que no solo salvarán al periodismo (o a lo que queda de él), sino a la democracia (o a la que todavía se llama así).

Los más conocidos fueron los cazadores de gazapos. Uno de los más célebres se llamaba Roberto Cadavid, firmaba como Argos, y se volvió temible para los periodistas. También había cazadores de datos falsos; de contradicciones; detectores de lagunas informativas y en fin y en fin, el periodismo buscaba maneras de ganar ante sus audiencias el duro trofeo de la credibilidad.

Todo era más manso entonces. No se habían desatado los demonios de las redes sociales con su cargamento de embustes en no me acuerdo cuántos caracteres. Y a esos usuarios felices de estrenar manera de opinar, se unieron los interesados en conquistar poder, o político o social o económico, que volvieron alcantarilla el inventico.

Con el camino pavimentado por el número de consumidores y por el éxito que alcanzaban las mentiras insólitas, llegaron a meter mano los que buscaban resultados políticos. En Colombia hicieron fiesta en octubre de 2016: el triunfo del No en el referendo sobre el Acuerdo de Paz que se estaba gestando no fue abrumador, pero fue. Ganaron las falsedades que la gente se tragó porque estaban listos a creer lo que fuera para atajar el Acuerdo.

Las redes mostraron ahí que todo lo que se ocurriera podía ser tomado en serio. Y explotaron las llamadas “bodegas” y nacieron los influenciadores y la verdad ya no importó más. Todo podía ser mentira. O de pronto, podía ser verdad. A esa confusión se sumaron revistas, periódicos y periodistas que derrocharon prestigio y olvidaron ética y se dedicaron a la desinformación interesada porque le apuntan siempre a la reputación de alguien o a la exaltación de algún sinvergüenza que se les parezca.

Así están las cosas. Por fortuna al lado de esos medios pervertidos por la mentira, en Colombia han pelechado esfuerzos profesionales de periodistas pura raza. Vorágine, Colombiacheck, Raya, Verdad Abierta, Armadillo, Presunto Podcast y otros han ganado respeto y audiencia. Tanta que reciben apoyos anónimos y solidaridad agradecida, por colombianos ofendidos con las falsedades desinformativas.

En el mundo, donde el periodismo también es usado para confundir, hay cerca de 450 organizaciones que trabajan para encontrar, demostrar y señalar a los mentirosos que muchas veces están en las propias redacciones. Son bloques de búsqueda que se esfuerzan por intentar salvar al periodismo del derrumbe de su credibilidad. Saben ellos –y todos los otros vigilantes– que no solo salvarán al periodismo, sino a la democracia.

Héctor Rincón, abril 2024

Grandes políticos del comienzo del siglo XX, que los había, solían preguntarse ¿qué están diciendo en Antioquia? Este artículo cuenta cuáles nuevos caminos se están buscando

Parece una paradoja que en ese mundo que aparece en las imágenes que circulan y que queremos perpetuar, el futuro no existe. Ni tampoco el pasado, porque ese tiempo deberíamos abolirlo, desconocerlo, ignorarlo, para –como dicen esos que creen saberlo todo– vivir en el ahora.

Entender y aceptar que el mundo no empezó esta mañana resultaría impensable e incómodo, en términos de esta tecnología para comunicarnos (¿comunicarnos?) que nos hace sentir los dueños de todo. Y más paradoja todavía porque al mismo tiempo una voz general les pide a todos que emprendan, que actúen, que ensayen, que arriesguen…

Con ese afán y sin pasado ni futuro de por medio, ¿qué se quiere hacer? Y, ¿qué es lo que se debe hacer?

En el apremio diario por hacer a cualquier costo, es temerario pensar o sopesar lo que debemos hacer; encontrar qué es lo deseable desde el fuero interno: eso que reconoce un límite que está dado por lo humano, por el derecho de los demás, por el respeto a sí mismo y el respeto a la vida, a lo existente.

Uno de los temas de conversación pendiente es la Antioquia emergente. Esa que sigue. Esa que viene.

¿Y qué puede salir ahora de lo que viene de atrás? (Emergente es lo que nace, sale o tiene principio en otra cosa, dice el Diccionario RAE).

Entonces tengo que hablar de futuro, y de pasado, y de lo que debiera ser posible y que es una posibilidad escogida entre otras. Y hablar de lo incómodo.

Cuando llegué a la conciencia y a la vez a la adolescencia, Medellín se debatía entre el Rosario de la Aurora y el Nadaísmo que había inventado un muchacho de Andes, Antioquia, gonzaloarango, así en minúsculas y pegado, porque había que protestar y preguntar e incomodar. Medellín en esos años, no quedaba lejos en Antioquia porque Antioquia era entonces rural, montañosa y azarada por la más reciente de las violencias, la violencia con V mayúscula. Es que a esta región no le ha faltado nunca sangre, sudor y lágrimas.

Hago una mención fugaz al pasado y a lo que encontré así a primera vista de lo que venía de atrás. Existían entonces industrias fuertes y presentes en la ciudad, como grandes empleadores y ellas mismas, a la vez, eran un organismo actuante en barrios, en vivienda obrera, en cultura popular que fomentaban como participación en la sociedad. Existía una arquitectura sin ostentación, hecha con materiales locales y enmarcada en el entorno que era entonces verde, con árboles altos, frondosos. Tengo memoria de una sociedad existente dividida en dos: los acomodados y los necesitados.

Esas industrias vinieron de una economía abonada por la minería que había sido antes rica y dominante, tanto como para acumular un capital y con él, junto con el trabajo de equipo de los pioneros, –de esos que aquí han existido en todas las épocas–, crearon las primeras sociedades anónimas. Una en especial, no anónima, llamada Sociedad de Mejoras Públicas que le tiró línea al gobierno local para alentar el paso de la aldea a la villa (así llamaron entonces a la naciente ciudad) y a esa SMP se le ocurrió agrupar los servicios públicos en una sola empresa. Tenían ellos una larga visión para el futuro.

No se conocía entonces a alguien que quisiera medirse en plata y poder contra todos los demás. Eso vino años después.

En esa ciudad incipiente a la que todavía se le veían laderas con bosque, ya existían universidades públicas hacía más de 100 años y además otras universidades privadas, porque aquí había (y habrá) quienes buscan el bienestar general; también existían políticos, a los que se les conocía la cara porque eran pocos y porque lo que hacían o dejaban de hacer, se notaba.

Como si esto aquí fuera un laboratorio de fenómenos sociales, que después abarcó a Colombia entera, en Antioquia y Medellín en menos de 30 años, se suplantó la ética del trabajo y el esfuerzo, por un paradigma nuevo e imperioso: la plata rápida y la ambición desbocada fueron el dictado que estremeció la economía, la política, la sociedad, el equilibrio de poderes, la estética, el lenguaje.

Este ímpetu desconocido hasta ese momento debió estar por dentro agazapado en el modo de ser, ese que llamó la estudiosa de nuestras violencias, María Teresa Uribe, el ethos antioqueño: una construcción destilada durante generaciones, a la que bien retrató con agudeza la literatura, la fotografía, el cine, la poesía, la caricatura, la pintura, pero que en la calle de todos los días se mostraba como el orgullo antioqueño, un sentimiento distorsionado a tal punto que se decía como si fuera una raza aparte. Qué alevosía teníamos y tenemos.

El cómo hizo la sociedad entera en Antioquia y en Medellín para no sucumbir al alud que quería adueñarse y aniquilar al que opusiera reparos a su ambición, es algo que resulta explicable ahora si se sigue de cerca hasta descubrir el tejido de una suma de organizaciones, personas y conocimientos que mantuvieron cohesión en su propósito, que no fueron visibles entonces porque sobresalía solo el amedrantamiento del nuevo poder que quería imponerse, pero que lograron sobrevivir y traer hasta aquí un trasfondo de honradez, de creación, de empuje, de lo que construye bienestar colectivo, y de lo que logra siempre, cada vez, renacer. Emerger.

Palimsesto, es eso que se escribe sobre algo que ya había sido escrito. Algo que no borra ni tacha lo que estaba antes, sino que escribe algo nuevo que integra y resalta lo que ya existía.

Y cuando digo escribir entiéndase toda creación humana. Lo que hacemos con otros, por otros. La ciencia, el arte, la investigación, la economía, la cultura, el pensamiento crítico, tanto de todo esto que ha permanecido y trasformado esta ciudad y esta región a pesar de las amenazas que en todas las épocas han tenido sus propios rasgos particulares.

Ningún porvenir puede ser posible de alcanzar sin atender a lo que viene siendo, gestándose, incomodando, necesitándose. Nada puede llegar a ser sin aquello que viene desde atrás y que resulta de lo que existía antes: eso que estaba dando lugar a otra cosa nueva.

Cuando se abre un horizonte y cuando se consigue un resultado sobre unas preguntas adecuadas, suficientes, buscamos a los otros que también están haciendo para poder crecer y reforzarnos.

Pero tendríamos que reconocer entre todos, siempre, que cada acción, cada expresión, cada creación y a la vez cada daño o error, tienen una conexión con ese otro lado esencial, sin el cual nada puede ser y para el cual trabajamos, aunque no parezca. Es el lado de lo público, de la política, el entramado de poderes que tienen que hacer un pacto equilibrado entre todos para subsistir.

Este marco colectivo, de lo que debe ser tiene que llegar a ser honesto, justo, beneficioso para muchos, respetuoso con la vida de todos los seres, para con este marco poder sobrevivir, crecer y crear nuevos porvenires. Para ser deseable y precisa esta Antioquia emergente de ahora y hacer posible las que siguen.

Ana María Cano Posada

Julio/2024.

Facsímil de la carátula de la edición de La Hoja en la que se publicó originalmente este artículo.

Desde los años veinte del siglo pasado, hacen una comunidad de peso en Medellín. La historia de los judíos en la ciudad, reconstruida en La Hoja por Lina Britto en 1998

No se oye a sí mismo con claridad. Se explica en ruso o en hebreo sin distinguir bien qué lengua está usando. Después, cuando quien lo escucha lo mira con extrañeza, se da cuenta que no se hizo entender, entonces traduce, en voz alta, al español que lleva años hablando con una sucia pronunciación.

No, no se llama María, así le dicen ustedes, pero ese no es su nombre. Dice Don Abraham Isaac Sudit para explicar una de las tantas diferencias que existe entre su religión, el judaísmo, y el cristianismo. “Miriam”, lo dice por fin, en hebreo María es Miriam y Jesús es un judío más, nunca el Mesías, concluye sin asomo de duda.

Don Abraham es uno de los tantos judíos que viven en Medellín hace más de medio siglo. Experto en el Talmud y la Torá, o sea la ley y las escrituras, Don Abraham fue durante muchos años el líder religioso de la comunidad hebrea de la ciudad hasta la llegada de los rabinos.

Ahora, tal vez por los 88 años que suman su vida, cada despertar es un caer rendido ante el olvido. Y tal vez porque siempre se resistió a perder lo mejor que había heredado, su religión, lucha con su memoria para conservar la tradición y los recuerdos de Sara, su esposa fallecida hace tres años, por quien todavía se toca el corazón al pronunciar su nombre.

Ya casi no va a la sinagoga para hacer sus rezos. Ora en una de las habitaciones de su pequeño apartamento en un quinto piso de un viejo edificio en pleno centro de la ciudad, aprovechando que los judíos no necesitan intermediarios para hablar con Dios. Con su kipá, el pequeño sombrerito que llevan en la coronilla de la cabeza, su talit, el manto con flequillos, y los tefilim o filacterias, correas que se enrollan en el brazo izquierdo y en la frente, reza ante Dios. El solo, todos los días como lo dice la ley judía.

Nada más los viernes se da la licencia de tomar un taxi, a pesar de que no se puede andar en ningún vehículo, para ir al templo y participar del Shabat con el que se inicia el día de descanso que desde la creación es orden eterna. Después de siete días que tardó el Creador convirtiendo a la nada en cielo y tierra, en animales y plantas, en hombres y mujeres, descansó. Siete días se tomó, a pesar de que pudo haberlo hecho en un solo instante, para enseñarle a sus criaturas que todo se hace con tiempo.

Don Abraham, al igual que muchas otras familias, llegó al valle de Aburrá en medio de la dispersión a la que tuvieron que recurrir cuando en sus tierras natales la persecución contra ellos era insostenible.

Llegaron para protegerse de una guerra que se les venía encima y para la que no existía escondite posible en Europa. Se instalaron en una ciudad que para la época era tan pequeña y cerrada como conservadora y católica. Y se quedaron, como siempre lo hacen, generación tras generación, sobreviviendo de su propia tradición.

Desde las épocas de la conquista y la colonia, los judíos fueron parte de la población extranjera y flotante que iba de un lado a otro tomando posesión. En 1492, la corona española ordenó la conversión al catolicismo de todos los judíos que habitaban el reino, de lo contrario, la expulsión de la península.

Los Reyes Católicos simplemente se cansaron de cumplir con su deber de cristianos que les señalaba, desde los tiempos de San Agustín, aceptar a los judíos con la esperanza de su conversión. La política, la economía y la religión se unieron en un sólo edicto de expulsión, que antes se había llevado a cabo en Francia e Inglaterra.

La decisión coincidió con las aventuras de Colón; tan sólo en la primera travesía viajaron cinco judíos conversos reconocidos, entre los que estaba Luis de Torres, políglota versado e intérprete oficial experto en hebreo y arameo ‒cargo de gran importancia dentro de la expedición pues se tenía calculado llegar a las indias orientales.

Los judíos que llegaron a América durante estos cinco siglos eran de origen sefardí, región al oriente de Jerusalén que incluye Turquía, Egipto y por supuesto España. Para este siglo, cuando la presencia judía se hizo masiva a raíz del antisemitismo que se vivía en toda Europa, los hebreos que llegaron eran askenazíes, es decir de la zona al occidente de Jerusalén en donde se cuenta Polonia, Rumania, Alemania y Rusia.

Justamente esta fue la región de donde salió don Abraham cuando era tan joven que ni lo recuerda. Se fue de Rusia después de ser soldado, recorrió todas las regiones vecinas en busca de paz y se trasladó a América siguiendo a su hermano, comerciante y aventurero.

Ya no recuerda cómo terminó en Medellín, o si su memoria le concede una tregua, lo rememora en ruso o hebreo. Sabe que llegó el mismo mes que mataron a Gaitán (abril de 1948), que todo el país estaba enloquecido, pero en Medellín se podía vivir.

Los Rabinovich, Yanovich, Wielgus, Lerner, Bluman, Chamah, Manevich, Master, Goldstein, Winograd y dos centenares más de familias o individuos fueron llegando con el tiempo, atraídos por los comentarios de conocidos que les hablaban de Medellín como el reposo buscado.

Algunos de esa primera etapa prefirieron mantener sus costumbres del campo europeo del que procedían y se trasladaron para La Unión, al oriente de Medellín, en busca de tierra para sembrar. Pero muy pronto llegaron a la ciudad que trataban de evitar y se instalaron.

La mayor migración se produjo por los años 30 cuando un grupo de polacos encontró refugio durante el período de entreguerras en este estrecho valle del que todavía se discute el origen semita de sus pobladores. Bogotá, Cali y Barranquilla también vieron cómo ciertos sectores de la ciudad se llenaban con una comunidad que hablaba, pensaba y hasta comía diferente.

Se dedicaron al comercio que es lo que mejor han aprendido a hacer en siglos de ires y venires por el mundo, el intercambio como forma de subsistencia e integración a su nuevo medio. Introdujeron en Medellín el mercado del puerta a puerta; era casi una norma general, los que llegaban nuevos asumían los papeles que habían establecido los que llevaban más tiempo aquí.

Realizaron negocios con una que otra fábrica de textiles que les dejaba más barato los rollos de tela y se recorrían la ciudad ofreciendo los productos. Por eso, porque hasta las propias casas llegaban con la venta, los judíos fueron asumidos en la ciudad creciente, la capital de los comerciantes, como los negociantes más tenaces.

Rápido, los rumores que sobre ellos corrían de atesoradores de riquezas, se hicieron populares entre los habitantes no judíos. La razón de este nuevo estereotipo se debía a que cada familia era dueña de sus propias fuentes de ingresos. Tejidos Leticia, de los Rabinovich, fue la primera gran empresa de todas las que crearon por medio de sociedades exclusivas que ellos conformaban.

Ubicada sobre la Avenida Ochenta, donde actualmente se encuentra un supermercado Éxito, esta empresa fue muestra de la dinámica de la comunidad. Telas, hilos, cacharrería, zapatos, camisas y botones fueron otros de los productos que se encargaron de fabricar o vender los judíos de Medellín.

Y como la comunidad necesitaba un respaldo legal se creó en 1930 la Unión Israelita de Beneficencia, una sociedad anónima sin ánimo de lucro que tenía como finalidad congregar a todos los judíos a través de los diferentes aspectos de su vida diaria. Cada familia judía debía aportar una cuota mensual diferenciada, método que hasta ahora se mantiene.

Para esa época no eran muchos los que vivían en la ciudad. Pero como la intención era quedarse, los más ancianos cayeron en el pánico que les producía pensar que al morir iban a ser bautizados y convertidos al cristianismo para así poder ser sepultados en una tumba católica.

El temor de no morir como judíos se convirtió en un problema cuando una de las mujeres de la comunidad falleció mientras daba a luz. Uno de los miembros cedió al municipio de La Unión un lote que tenía cerca al Cementerio Universal y allí la enterraron con todo el ritual hebreo.

Las tumbas mirando a Oriente, a la tierra prometida, las mujeres a un lado, los hombres al otro, las leyendas de las lápidas en hebreo, las ceremonias y sus estrictos lutos. El cementerio se convirtió en la primera propiedad colectiva de la sociedad a la que le siguió la Sinagoga y años más tarde el colegio donde se impartiría la educación necesaria para no morir por la asimilación.

Los oficios religiosos eran los que más los ataban entre sí, al igual que a todos los judíos de la diáspora, o sea fuera de Israel; sin embargo, la comunidad de Medellín se fue expandiendo en la medida en que los lazos dejaron de ser sólo espirituales.

Las relaciones de parentesco generadas con los matrimonios entre los mismos miembros y los negocios fueron los que los hicieron perdurar. Por esa época don Abraham era quien se encargaba de dirigir todos esos ritos, 85 parejas es la cifra que ahora repite, 85 matrimonios ofició entre judíos en sólo Medellín. Ceremonias que se llevaban a cabo en la sinagoga que se ubicaba en una casa en Zea, cerca al barrio San Benito. Allí no sólo se hacían los rezos sino también las reuniones sociales que se organizaban con bastante periodicidad.

Allí se inició el colegio Theodoro Hertzl en 1946 cuando la casa se llenaba de pupitres en las mañanas, después del primer rezo, para ubicar en un mismo grupo a niños de diferentes edades e instruirlos en la educación primaria y el judaísmo.

Eran la primera generación nacida en la ciudad, hijos de europeos que en sus casas conservaban el idioma y las tradiciones de siempre. Pero con el tiempo y la permanencia se hizo más difícil mantener la identidad.

Las familias pasaban por los mismos problemas; Jaika Lerner recuerda que sus padres, los Wielgus, conservaban el Idish, idioma de los judíos de Europa del este, como una especie de código secreto que nunca aprendieron sus hijos y que dejó de hablarse en su familia cuando ellos murieron. Las uniones y las migraciones que eran menos pero aún constantes, hicieron que el número de integrantes de la comunidad aumentara hasta llegar a tener unas 250 familias. El colegio debió crecer y se trasladó cerca de la autopista Medellín-Bogotá, en Bello, donde también comenzó a funcionar el club social llamado Villa Alicia donde cualquier actividad era siempre un paseo.

Del Theodoro Hertzl salió la primera promoción de bachilleres en 1969, pero gran parte de los estudiantes no eran judíos, y aunque esto trajo los primeros roces entre los miembros de la comunidad, la diferencia permanece. De los alumnos actuales sólo el 20% es judío, los demás son hijos de familias que optaron por una educación no católica.

Con una nueva sinagoga en la Avenida El Poblado cerca al parque principal y una sede que estrenaron hace cuatro años en Las Palmas para el colegio y el club, que ahora se llama Kadima, la comunidad busca tiempos mejores, el resurgir de ellos como minoría se está haciendo otra vez proceso activo.

Después de una década difícil en la que toda la ciudad se vio mermada por el exilio obligatorio o voluntario de muchas familias, los judíos también hicieron parte de esa partida. Ellos tan acostumbrados a marcharse, tomaron rumbos diferentes, Estados Unidos e Israel fueron los lugares de arribo después de varias generaciones antioqueñas.

Los que se marcharon fueron especialmente los más jóvenes, dejando a la comunidad con muy pocas esperanzas de sobrevivir. Además, años antes ya habían desaparecido las familias de Manizales y Pereira, ciudades donde también se asentaron algunos hebreos.

El riesgo a la asimilación aumentó cuando los matrimonios mixtos, o sea entre judíos y católicos, dejaron de ser casos aislados.

Muchas parejas de este tipo comenzaron a predominar, pero los efectos se minimizaban si la mujer era la de la comunidad pues así sus hijos heredaban la religión.

De todas formas, lo que los mayores más temían, la asimilación, es decir el proceso de aculturación donde el olvido por el pasado es absoluto, se empezó a notar. La presencia de un rabino como maestro y guía espiritual no era suficiente. La lengua, uno de los principales aspectos de adhesión, no se hablaba entre las nuevas generaciones. Los ritos se seguían con cierta ignorancia de su pasado, los grupos infantiles y juveniles como Or Jadash ‒Nueva Luz‒ contaban con menos miembros y la comida kasher era un tema arcaico.

Muy pronto el segundo rabino que llegó a la comunidad consiguió reactivar las costumbres perdidas. Perteneciente a la corriente conservadora del judaísmo que trata de mantener las tradiciones pero aceptando ciertos cambios que les imponen los tiempos. Permitió entre otras, que en las ceremonias se introdujera aún más el español y no sólo el hebreo y que los hombres compartieran el mismo espacio con las mujeres durante los rezos.

Así, las 120 familias que actualmente existen en la ciudad se involucraron nuevamente con su historia. Después de seis años con este rabino, y un corto período con otro, llegó Alberto Srugo, el actual, mucho más joven, argentino, con su esposa y sus hijos. Perteneciente a Lubavitch, movimiento ortodoxo que busca mantener al pie de la letra la ley judía, llegó hace un año a recuperar con paciencia y tiempo, como lo enseñó el Creador, la tradición perdida. Ellos y ellas como lo dice el Talmud, a lado y lado de la sinagoga, caminar para ir al templo a celebrar el Shabat y comer puro como lo señala la Biblia.

Él mismo se encarga de preparar o supervisar la comida kasher: nada de cerdo, pescados de escamas, aves y rumiantes sacrificados sin dolor, alimentos conservados sin químicos, frutas y verduras sin restricción. Los pollos los sacrifica personalmente en una compañía de la ciudad que les presta los servicios y las licencias de salubridad. También trae del matadero de Cali la carne de res especial y revisa las especificaciones de los enlatados para dar vía libre a su consumo. Todo vendido en la sinagoga donde también queda la sede de la Unión Israelita.

Al principio, fue recibido con la total aceptación de los más viejos y algo más de indiferencia de los más jóvenes. Don Abraham, repite en ruso, hebreo y español, que nadie como Alberto Srugo para hacer sonar el Shofar, cuerno con el que le piden perdón a Dios durante la ceremonia del Ion Kipur; pero que es un rabino muy joven y el judaísmo es cuestión de tiempo.

Tiempo para adaptarse, tiempo para dejar, tiempo para volver y tiempo para recuperar. Tiempo en el que están ahora como comunidad; mientras celebran su año nuevo y le piden perdón a Dios por sus propias faltas y las de los demás.

Rosh Hashaná y Ion Kipur son dos de las festividades periódicas más importantes del judaísmo, el año nuevo y el día del perdón, se celebran por esta época según el calendario lunar, y son las únicas en las que a ningún judío de Medellín le ponen falta. Excepto a don Abraham que ni en taxi se decidió a llegar.

El rabino sabe que es el momento para verlos a todos, a la comunidad judía más pequeña del país. Los más viejos oran al compás del rabino en el hebreo que pueden recordar, la generación que sigue intenta cogerle la pista sin olvidar el tema político tan candente que se discute fuera de la sinagoga; las mujeres, en el lado derecho del templo, charlan animadamente entre canto y canto; y los más jóvenes se pasean entre los niños, que juegan en el suelo, con sus camisas norteamericanas de surf y sus kipá de colores menos serios.

Pero como siempre, están de principio a fin toda la ceremonia y al salir, en el parqueadero, hablan en un acento antioqueñísimo que no deja duda que son de aquí. Hasta el mismo presidente de la Unión, Israel Bluman, cuenta como anécdota que al regresar de un recorrido por Jerusalén le decía a su esposa, también judía, que a él no le gustaba Colombia, que a él lo que le encantaba era Medellín.

Lina Britto, La Hoja, Octubre de 1998

Último

llamado

Con el viento en contra, audiencia a la baja, publicidad esquiva y atrapados por las redes, los medios van a la deriva

No ve uno –o no alcanzo a ver yo– aunque sean amagos

de cambios en el periodismo tradicional de Colombia para frenar su rumbo hacia el despeñadero del descrédito. Cae y cae, inmutable.

Atrapados en las redes y envidiosos de ellas, de su alcance, los medios no encuentran el hacia dónde. O no lo están buscando, creo, porque también están cautivos de sus propios egos y prefieren, como los toreros miedosos, protegerse detrás de los burladeros que son para ellos esas encuestas parroquiales de preferencias en las cuales siempre alguien tiene que salir de primero.

Desde mi desconecte voluntario del bullicio mediático, de todas maneras huelo los rastros de lo que se está haciendo en periodismo. Sin un miligramo de nostalgia y, desde luego, sin la ansiedad adictiva a las noticias en la que pasé una vida entera, pertenezco ahora, en mi actual reino, al 64 por ciento de los colombianos a quienes el contenido de los medios habituales no les genera confianza. Ni confianza ni agrado ni necesidad.

Es cierto que tampoco las encuestas son confiables, pero varias coinciden en que esos niveles de fe son bajos muy bajos. Y a darles respaldo a esas estadísticas ayuda la percepción del crecimiento de los medios alternativos y el reconocimiento de ellos que constantemente reciben con los premios de periodismo que les otorgan.

La confianza ha cambiado de bando. Los prototipos están por fuera de los grandes medios: abundan en la alternatividad en donde fructifica la postura de quienes ejercen el periodismo como contrapoder que es como debe ser y que me merece respeto y admiración.

Aparte de las redes con su atronadora contribución a la desinformación como parte de los contenidos y como menú de los medios, en Colombia al colapso de la credibilidad también aportó el cambio de rumbo de la prensa que era modelo del oficio, ligada al establecimiento pero que tuvo en el periodismo su esencia exclusiva.

Durante 94 años (1913 a 2007) la familia Santos fue la propietaria de El Tiempo. Que te gusten o no, que los quieras o no, allá tú, pero los Santos construyeron y mantuvieron una empresa periodística como ninguna otra en la historia de Colombia y las muestras de idoneidad profesional, rigor incluido, son memorables.

El traspaso de El Tiempo a un banquero, Luis Carlos Sarmiento, con un amplio portafolio de negocios que defender, fue malo para el periodismo. Tan malo para la respetabilidad del periodismo como hubiera sido malo para la idoneidad de la banca que a Pacho Santos lo hubieran puesto de presidente del Banco de Bogotá. O tal vez no tanto…

Una segunda erosión grave para la credibilidad general de los medios tradicionales del periodismo en la Colombia reciente, fue el cambio de dueños y de rumbo de la revista Semana. Con el ingreso del dinero y de las intenciones de los milmillonarios Gilinski esa revista pasó del trabajo esmerado y de su calidad fundacional a la ligereza y a la chabacanería. Ninguna época fue mejor para la interpretación y el análisis de las noticias que la de Felipe López en Semana. Y no ha habido ningún momento periodístico en el que fuera más protuberante la mentira por las informaciones sin fuentes como cuando estuvo Vicky Dávila en esa revista. Se mecatió una credibilidad construida durante décadas para, por un atajo, montar un proyecto político bastardo hacia el poder.

A la pérdida de confianza en los medios no aportó El Espectador, tal vez (pero no solo) porque en la transición de propiedad finalmente el mando quedó en poder de un periodista de apellido Cano y de nombre Fidel. Bingo.

Ocurrió en 2004 cuando terminó el largo proceso con el que la familia Cano dejó a El Espectador en el amplio catálogo de propiedades del Grupo Santodomingo, y el periódico ha mantenido un nivel alto en el contenido informativo, una riqueza de visiones en la opinión y ha innovado en formatos y propuesto nuevas maneras de alcanzar público.

Al desmoronamiento de la confianza en los medios acudió con ánimo pendenciero Gustavo Petro. A su diferente –y válido y legítimo origen político, condenado por el establecimiento como inaceptable–, él mismo le quitó solemnidad al descender del solio que le correspondía para vociferar con la muchedumbre de las redes. Se volvió uno más.

Y ahí tienes a los medios, a las pedradas, oponiéndose a lo que dice Petro en su histérico e inútil rosario de estallidos verbales inoportunos casi todos, mal escritos todos. Una riña en la que, por estar entretenidos en descifrar sus crípticos o ramplones tuits, los medios han malgastado tiempo que les correspondía al análisis del nulo gobierno de Petro. Porque nulo, nulo: en Colombia, el gobierno más malo siempre en el último, repetía Antonio Caballero.

Enardecer medios y redes y lograr parapetar con ello un gobierno desganado y sombrío. Ese, mi balance de la contribución de Petro a la “bancarrota de la información”, como la ha llamado El Edelman Trust Barometer tras una encuesta entre 33 mil personas en los 28 países en donde funciona.

Y sigo.

Una curiosidad en este derrumbe de la credibilidad del periodismo, la representa el periódico El Colombiano, de Medellín. Como todos los diarios físicos en Colombia, perdía y perdía lectores (y pierde y pierde) cuando en el imaginario de las sobremesas paisas se juntaron dos miedos: el a los milmillonarios Gilinski porque de pronto se antojaban de ese periódico ya que se habían tomado a Semana y estaban detrás de algunas sólidas empresas antioqueñas; y el miedo al gobierno de Petro cuando a Colombia la iba a volver Venezuela.

Ante esos uyyy!, los antiguos dueños de El Colombiano (familias Gómez y Hernández), que ya habían encontrado unos compradores insospechados (unos fulanitos allegados a Iván Duque, el que estuvo en la Casa de Nariño), vendieron finalmente a esos y a un grupo de milmillonarios de Medellín, y los nuevos dueños convirtieron el periódico en una trinchera antipetrista. Ante todo y sistemáticamente, eso. Ante todo y empecinadamente, eso. Una oposición editorial muy lejana del verdadero periodismo y más bien cercana a esas pulsiones eróticas con las que se satisfacen necesidades corporales como las identifica Freud.

En fin. Con las audiencias a la baja y a la baja la publicidad más esquiva que siempre; con las redes más alborotadas que nunca ahora convocadas a decir más mentiras; con los milmillonarios estadounidenses gobernando y con el calendario electoral de Colombia que siempre está en campaña política, con todo ese viento en contra los medios tradicionales se enfrentan a épocas más complejas que nunca antes. Y sin brújula. A la topatolondra.

Héctor Rincón. Enero 2025

ví | oí | leí

Entre las inagotables opciones que ofrecen las plataformas de entretenimiento, muchas, muchísimas películas y series, se alimentan del suspenso policial: crímenes, desapariciones, secuestros, espionaje. Encontrar otros ángulos, otros géneros, otras visiones, es un ejercicio riquísimo. Aquí algunos hallazgos recomendables.

Tal para cual es el nombre en español de esta peícula del 2019 que está en HBO. El encuentro de un par de jóvenes que se sumergen en una conversación deliciosa y se van enamorando hasta derretirse. Nada anormal. Lo que hace maravillosa esta relación es que está desprovista de sexo. Amor sin la imprescindibilidad del sexo, no obstante el apogeo lujurioso de ella y como consecuencia de la incertidumbre sexual de él.

Ante tanto video como circula (especialmente para malinforrmar o para ridiculizar o para mostrar maromas gatunas y sobreactuaciones humanas), cae como un género nuevo e inteligente la película Hank y Asha. Un diálogo de ida y vuelta entre Nueva York y Praga, un amor por correspondencia visual. Qué idea. Y qué ejecución. El guión de Julia Morrison y la dirección de James Duff, le dan vida a este formato insólito que se proyecta por HBO.

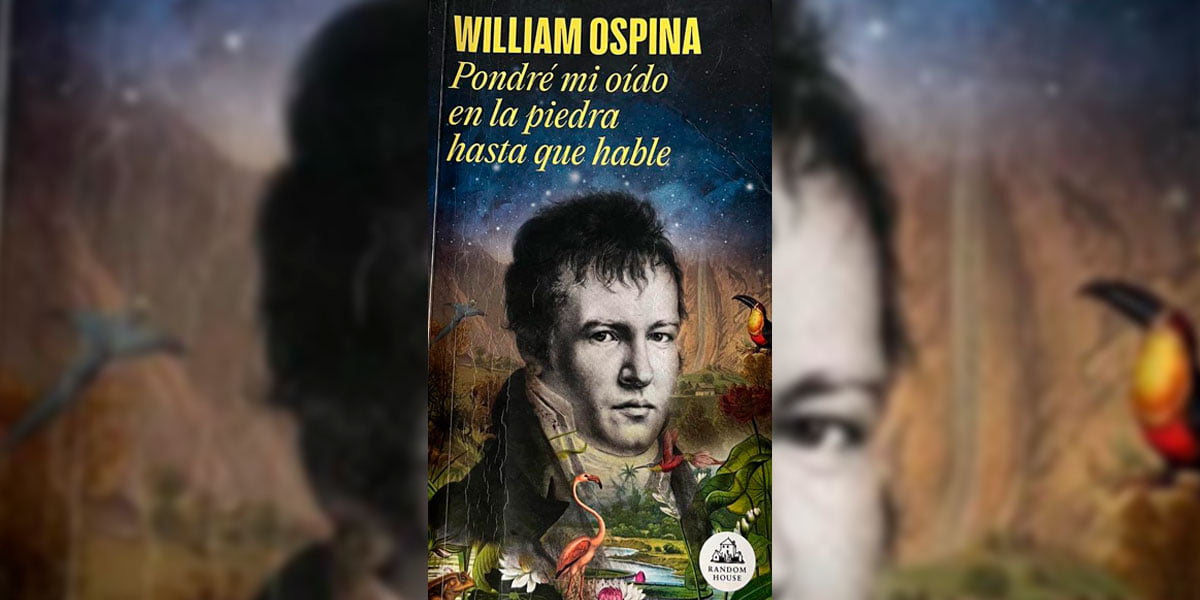

Es deslumbrante lo que William Ospina escribe en su interpretación del viaje de Alexander von Humboldt por América. Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, es el título de esta belleza, que no es solo belleza, sino información, conclusión, análisis. Hay muchas historias sobre Humboldt, biografías especialmente, extraordinarias como no cabría otro resultado al referirse a una vida esplendorosa. Esta, la escrita por el colombiano William Ospina, es de tener, leer, releer. Tal el disfrute que da.

No hace mucho llegué a Presunto Podcast y lo lamento. No sé desde cuándo está ahí esta necesaria perturbación para los medios de comunicación de Colombia que sale sin puntualidad cada semana, pero que sale siempre con un aguijón sin anestesia para intentar que no quede títere con cabeza. La tarea de Presunto… es indispensable en un país con un periodismo precario, arrastrado hacia la ineptitud por la megalomanía de casi todas sus estrellas. Presunto… tiene, pues, mucha tela para cortar y de hacerlo se encarga un grupo de analistas de medios, encendidos por Sara Trejos y nutridos de agudeza y locuacidad. Andrés Páramo, Juan Álvarez, Maria Paula Martínez y Santiago Rivas, completan el quinteto de quienes pueden aparecer engreídos (y lo son) porque están bien dotados de lenguaje y se les oye vivir en una independencia airosa, así estén presos de la desgastada narrativa, palabra que repiten 34 veces en promedio por episodio, y cautivos de la revista Semana de la que hablan el ciento por ciento de las veces como si fuera una obligación.

Los muy dedicados al cine de autor sabrán de qué hablo si digo Pawel Pawlikowski. Y muchos tendrán en Guerra Fría un nuevo referente de este impecable director polaco tan premiado. La película, que es una historia de amor contrariado, de amor infatigable, de amor eterno, es de 2018 y está en Prime Video. Joanna Kulig y Tomasz Kot son los actores protagonistas de este film que tiene en la fotografía en blanco y negro el más sobresaliente de los deleites.

Irene Vallejo venía del Japón o de Islandia, algo como eso a donde suele ser invitada a hablar de su fascinante literatura, y aceptó ir a Quibdó. Con la Feria del libro de Bogotá como imán, la autora de El Infinito en un junco aceptó ir un fin de semana a la capital del Chocó a hablar, ver y sentir. No es posible (y puede que ni necesario) hacer la lista de literatos colombianos con algún renombre que hayan ido a Quibdó. Menos que hayan dormido en Quibdó. Muy pocos.

Limbo se llama una película enfocada hacia los emigrantes forzados que llegan a Europa buscando la luz esquiva del futuro. Sin dramas (ni siquiera el que supone llegar a bordo de lo que sea a Europa desde el norte de África o desde el oriente cercano), sin registrar esa odisea humillante que ha sido tratada por documentales y por otras películas, Limbo se dedica a contar una historia insólita cobijada por esa condición escasa que es la solidaridad. Bellísima esta película que narra el había una vez un sirio y un afgano que se encontraron por azar en una remota isla de Escocia.

Murió Eduardo Escobar y se dijeron de él bellezas. A quienes lo quisimos, su muerte nos invitó a volver a tantas deliciosas conversaciones que tuvimios. Eduardo, poeta, nadaísta, mecanógrafo como se describía, fue consecuente desde el comienzo. Un episodio lo puede retratar: en 1989 organizamos en Quirama, en Rionegro, un Seminario de Periodismo para hablar sobre lo que podía/debía hacer el oficio para entender lo que pasaba. El periodismo se pregunta, fue su definición. Fue la primera vez que nos juntamos con los que para entonces comenzaban a ser llamados “violentólogos” que eran académicos cuyas disciplinas los llevaba al análisis de la tragedia colombiana.

Muy útil y muy concurrido el seminario. A Eduardo Escobar, que también era columnista y eventualmente cronista, lo invitamos a integrar un panel que discutía el tráfico de drogas como uno de los factores de perturbación. Cuando usó la palabra comenzó con una confesión: “Yo vengo aquí a hablar como consumidor”. Y lo hizo de una manera brillante, franca, risueña. Inolvidable.

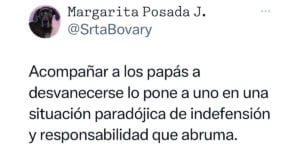

Entre tanto y tantísimos tuits (sigamos llamándolo así, ¿y qué?), entre esa montonera de habladurías, este de Margarita Posada, periodista y escritora, nos impactó:

De todo lo visto recientemente, dos series de las plataformas merecen recomendarse.

Una ayuda en medio de tanta oferta. Los Caballeros. Mezcla la comedia con el drama y la aventura con el suspenso. Son ocho capítulos y tiene una solo una temporada, qué dicha. Con sello inglés, sus protagonistas son Theo James y Kaya Scodelario. Netflix.

Ya son varias las Modern Family que están por ahí, dando vueltas, esperando clientela. Llegué por primera vez a este formato con Modern Family Amsterdam, que son seis capítulos de media hora cada uno. Fácil de ver, y sin comprometer en ello una vida porque solo es una temporada. Y muy buena. Los cuadros que ponen en escena son diversos, bien realizados y, sobretodo, con una calidad actoral sorprendente.

Sigue leyéndose a Italo Calvino en estos meses de sus cien años de haber nacido. Hay mucha obra a la que volver a leer o descubrir. Los amores difíciles son unos breves cuadros de insolencias deliciosas. Uno de ellos se titula La aventura de un fotógrafo y resulta ser un augurio lúcido de lo que pasaría en el comportamiento del mundo. Dentro de ese relato escrito en 1953, este párrafo:

Los griegos, los antiguos griegos, la cultura helénica, son más mentados que conocidos.

Tantas citas textuales provienen de ellos que parecería que son como de la familia. Pero cuando un investigador propone reconstruir una historia de la cultura griega hace un panorama de conocimientos y de sensibilidades que hace ver la dimensión colosal del mundo inventado y nombrado por los griegos que ha sido tomado, recreado y simplificado en primer lugar por el imperio romano y después por muchos otros.

El interés apasionante que despierta la lectura de Navegando por el mar del vino. Por qué los griegos son importantes es mérito de Tomas Cahill, ducho en reconstruir momentos cruciales de la historia de la humanidad y de mirar por escenas el modo de ser humanos que tuvieron los griegos: el mito, la guerra, el sentir, la poesía, la filosofía, el arte, para contar al final cómo terminó su cultura, conforman los momentos iniciales de una conciencia personal y colectiva que llega hasta estos días que vivimos. Iluminar lo que nos pasa con las luces que dieron los griegos es algo que se agradece. Y también se agradece a quien editó esta gran obra del escritor americano Cahill que murió en 2022 y escogió para la traducción al castellano a Julio Paredes, uno de los mejores. La editorial Norma, en Colombia lo publicó en el 2005. Este de los griegos es tan o más revelador que el de De cómo los irlandeses salvaron la civilización de este mismo escritor.

Sección para contar otras cosas, para huir del monotema, para recibir sugerencias sobre qué hacer con el ocio que es lo que más nos complace en estos tiempos.

Anuncio de laconsecuenciaypuntocom Dentro de algunos días los artículos que aparecen en los archivos de La Hoja, podrán ser consultados en el formato Word. Actualmente están en PDF, extraídos del libro Ciudad Vivida, la antología de trabajos que hizo y publicó el Fondo Editorial de la Universidad EAFIT. Esto significa para los lectores una mejor resolución y más fácil manipulación. Ya lo verán. Y para nosotros, la posibilidad de darle a esos artículos más movimiento, más uso. Más visibilidad. Esa palabra.

Engaños mejor vestidos. Las mentiras, las sin rubor, que son las más numerosas y que dominan las redes sociales, hacen menos daños que las mentiras camufladas con verdades en los medios tradicionales. La revista Science hace esta interpretación al analizar una encuesta sobre noticias publicadas en medios y en redes entre enero y marzo de 2021 relacionadas con las vacunas en los Estados Unidos. Las claras desinformaciones, las que solo engañarían a ingenuos o ignorantes, fueron leídas 8.7 millones de veces. En cambio, aquellas noticias falsas publicadas en medios tradicionales, mezcladas con datos verosímiles, fueron leídas por cientos de millones de usuarios.

Aunque los esfuerzos por combatir la plaga desinformativa se profesionaliza y se incrementa en muchas partes del mundo, la democracia, que es, en primera instancia, la gran amenazada por esta tendencia, sigue tambaleando.

Japoneses y coreanos. Entre tantas otras, hay una tendencia llamativa en las plataformas de entretenimiento visual (benditas sean): el creciente número de oferta de películas y de series coreanas y japonesas. Debe ser el mercado. Y es, también, la calidad de alguna de esas producciones.

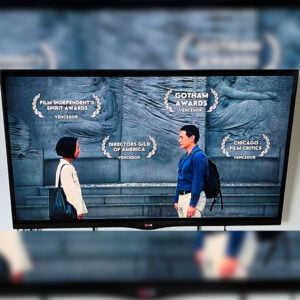

Asombrosa por escueta y bella es Vidas pasadas, película coreana que mereció dos nominaciones de Oscar en la categoría de independiente. Nora y Hae Sung se encuentran después de veinte años y la fuerza de la atracción adolescente los lleva hasta el filo del enamoramiento ya adultos. Un argumento manido, sí, que aquí se embellece con gestos y silencios y logran que esta película de Celine Song, que la ofrece Prime Video, sea inolvidable. Vidas pasadas.

Una simple y simpática columna en The New York Times ha tomado un vuelo cinematográfico. Modern Love se llama esta serie de pequeñas historias de la cotidianidad amorosa no solo en Estados Unidos, sino que, como una marca, ha permitido ver el formato en Ámsterdam, en India y en Tokio. De esta última serie, la japonesa, diré que es la fuerza de la delicadeza y la mirada de la ciudad no vista que el cine sobre esa capital no ha registrado antes. Entretenida, profunda, bien escogida en actores y escenografías. Modern Love Tokio. Prime Video.

La magia de los museos. Ante todo, los museos. Si no hay museos en esa ciudad, no voy. Aunque en estos tiempos es difícil no encontrar un Museo sobre cualquier especialidad en cualquier parte del mundo. Hace no mucho incluí a Lyon en un viaje, y qué éxito. No solo porque la ciudad es bella (la recorren dos ríos sanos y caudalosos, Ródano y Saona); por sus calles se pisa la historia (gala, romana, medieval); tiene dos colinas que hacen afortunada su topografía; una jardinería esmerada y reluciente, y los mismos franceses la reconocen como su mejor o una de sus mejores cocinas. Una joya, pues, que brilla aún más cuando sientes esa cordialidad atípica de sus pobladores que aun siendo franceses saludan, sonríen, preguntan, contestan…

Todo eso tiene Lyon. Y, entre muchos, un par de museos que francamente. El Lugdunum, al lado de un anfiteatro galo-romano muy bien conservado, llenísimo de piezas del largo paso de Imperio por allí. Y el Museo de las Confluencias, que está en donde se juntan los ríos Ródano y Saona para empezar a ser un solo cauce hacia el mediterráneo. Su arquitectura, sus salas, su amplitud temática, la creatividad y ese bullicio de visitantes que controvierte el silencio que se cree indispensable en los museos. De volver. No diré más.

Arte puro en 8 episodios. Ripley es el título de la serie que Netflix pone al alcance de quienes van a quedar cautivados por su belleza, en primer lugar por su belleza, y después por su suspenso. Y más después por su música y todo lo que hace de esta historia una poesía visual con la que se narra una novela negra. La novela es de Patricia Highsmith de hace muchos años y de ella se han hecho al menos dos versiones cinematográficas. Y esta, la de la serie, la hace en la actuación un Tom Ripley de pasmosa frialdad en el actor Andrew Scott. De odiar. El director y guionista es Steven Zaillian y la fotografía, maestra en sus ángulos, en su poesía, en su blanco y negro, es de Robert Elswit. Ripley. Netflix.

Compañeras permanentes. No sé muy bien de que se trata Hacks, una serie que lleva tres temporadas y que aparece en Max. Si es del mundo de la farándula, puede. Si es del meimportaculismo, también. Y si es de la amistad entre dos mujeres desiguales pero libres, mejor. Jean Smart es una veterana actriz de comedia que se llama Débora, y Hannah Einender es una libretista joven que hace sus primeros guiones para semejante diva. Ambas superan las diferencias de todo y se vuelven un par de amigas amparadas por un sentido del humor –agudo, pugnaz– con el que se atacan y se defienden en cada uno de los capítulos. Hacks. En Max. Es de pedirles a ellas dos que no vayan tan rápido.

La desinformación en cifras. Javier Sampedro es columnista de El País (no se hace necesario decir de España, porque que pueda llamarse periódico es el único que hay), y es un columnista original porque lo que toca está revestido de ciencia. Es un científico que va de fondo y que brilla en las páginas editoriales porque no suele escribir sobre la actualidad tan manoseada. Lo impulsa su consecuencia.

Sampedro escribió hace poco “Una reflexión sobre la desinformación¨ y la resume así: Las mismas redes que iban a emancipar al ‘Homo sapiens’ del siglo XXI han generado los peores virus a los que se puede enfrentar una sociedad abierta.

Transcribimos en laconsecuenciaypunto.com, dos párrafos de la columna de Javier Sampedro sobre la plaga desinformativa:

“Para desgracia de los farsantes y los intoxicadores políticos, la investigación sobre las noticias falsas y la desinformación es cada vez más intensa. Esto no ha ocurrido gracias a los gigantes californianos del sector, pero está ocurriendo de todos modos a pesar de ellos. Acabamos de saber, por ejemplo, que durante las elecciones presidenciales que Estados Unidos celebró hace cuatro años, el 1% de los usuarios de Twitter (ahora X) difundieron el 80% de las noticias falsas.

Que si la vicepresidenta Kamala Harris bromeó con matar a Donald Trump y Mike Pence, que si los votos republicanos se habían desviado a Joe Biden y no sé cuántas tonterías más supusieron el 7% de todas las noticias políticas que circularon por la Red, pero venían de cuatro gatos. Y los cuatro gatos ni siquiera eran anónimos, porque eran sitios como InfoWarsy Gatewaypundit, que se dedican profesionalmente a propagar desinformación. Los científicos no tendrían la menor dificultad para identificar a las 2.000 personas que intoxicaron a uno de cada 20 usuarios de Twitter. De hecho, saben que la mayoría eran mujeres mayores, lo que es un dato bien curioso, ¿no? También saben que el 64% son republicanos, y el 16% demócratas. Ay, qué mal se avienen los datos a los teóricos de la equidistancia”.

Sección para contar otras cosas, para huir del monotema, para recibir sugerencias sobre qué hacer con el ocio que es lo que más nos complace en estos tiempos II.

Los textos de La Hoja

A partir de ya, los textos que hemos escogido como un muestrario de los contenidos de La Hoja están en un formato más fácil de leer. De escaneado en PDF a Word. La tarea de convertirlos de… en… nos volvió a propiciar el encuentro con materiales que han pasado airosos la caducidad. Se dejan leer hoy y, sobre todo, nutren de ideas y de reflexiones lo que pasaba entonces y lo que pasa ahora.

Con algunos de esos artículos haremos lo que pudiera llamarse una “remasterización”. Lo volveremos a poner en escena como sucede con la historia de los judíos en Medellín, escrita en 1998 por Lina Britto, entonces parte de la planta de redacción de La Hoja. Lo devolvemos por el túnel del tiempo por ya sabrás por qué: los judíos están en los primeros planos de la información y vale mirarlos desde todos los ángulos.

Nuestra cantera de artículos va a aumentar en los archivos destinados para ello en esta laconsecuenciaypunto.com

Castigo a la mentira

El estado francés ha contribuido activamente a la libertad de expresión a través de ayudas fiscales a los medios. Impuestos más livianos, exenciones para importación de materiales. Cosas así. Por eso, quizás, aún existen en Francia periódicos y revistas que sin gran circulación representan sectores de opinión, ideologías, maneras de ser incluso. Todo aquello que conduce a que los lectores puedan escoger de forma amplia y no con la estrechez que, por ejemplo, existe en Colombia.

Pero los medios franceses, para merecer ese tratamiento, requieren ser rigurosos. Y aquí arranca la historia: después de un proceso que terminó a finales de agosto, se determinó que un tabloide llamado France Soir no puede ser tenido como medio de comunicación. Ha sido considerado como un peligro para la opinión pública y se le retiran las ayudas fiscales. France Soir se ha dedicado a desinformar, a ampliar teorías antivacunas, a apoyar mentiras de bulto y todo aquello que le propicie clicks como objetivo único. Es decir, dejó de ser un medio de interés general.

Desde luego que dentro de los procesos jurídicos cabe una demanda de la sentencia y está en marcha. Pero el periodismo serio (que lo hay) no se ha sorprendido de lo que ha pasado porque se trata de uno de tantos medios que han renunciado a ayudar a entender y se han dedicado a confundir.

En Colombia no hay ni exenciones tributarias ni tribunales de ética que vigilen, pero ¿medios que desinformen sistemáticamente? Sobran.

Un poema en la cocina

De tantas películas que se han hecho y tantas series como se hacen sobre la vida en las cocinas, me quedo de una vez por todas con esta, del director vietnamita Tan Anh Hung. No esperaré otra. Hay en esta (Los sabores de la vida, titulo en español) todo lo indispensable, lo bello y desconcertante, para no tener que esperar que haya otra y otra que la “descoronen”.

Ambientada en 1899, en una cocina de entonces con implementos y todo lo demás de entonces, estas tres horas de película son un poema de principio a fin, llevados con imágenes a un ritmo sin vértigo y con preciosos sonidos de la cotidianidad. Juliette Binoche (Eugènie) y Benôit Magimel protagonizan esta historia extraída de una novela sobre la vida de un cocinero llamado Dodin Bouffant que nunca existió pero que vive en la pasión por la comida de los franceses.

La película es de 2023, ya ganó premios e Cannes, pasó por salas y ahora está en plataformas. En AppleTV con este pésimo título de Los sabores de la vida.

Aquellas frases

Para nosotros –para quienes hacíamos La Hoja– una tarea exigente y deliciosa era pensar y escribir las frases de pie de páginas. Nos tomaban tiempo y sonrisas. Era un recurso sutil que decidimos pensando en darle valor al fondo de las páginas pares que, según el recorrido de los ojos en la lectura de los impresos, es la parte más remisa. Eso creíamos. Y creemos. Así que resolvimos “hacer frases” que chispearan y que fueran tan eso que se acercaran a una posición editorial. Presumidos que éramos. Que somos. Frases como dardos directos u oblicuas, preferentemente. Frases que despertaran un recuerdo de oídas, frases que atribuidas a un pensador solemne o un charlatán de oficio.

Santuario de gigantes

Una de aquellas noticias que no tienen cabida en el periodismo desinformativo y/o devorado por el bullicio político, surgió en agosto pasado desde la profunda amazonia brasileña. Desde el Estado de Para, en la reserva de Parú. Una expedición propiciada por el gobierno de Luis Inacio Lula, llegó hasta donde pudo en la búsqueda de un bosque de árboles gigantes. Quizás los más altos de la amazonia. Se les conoce como Angelin Rojo (Dinizia excelsa) y el ejemplar más alto identificado mide 88 metros con 50 centímetros. Lo que serían 40 pisos de un edificio. Se estima que esos árboles pueden tener entre 400 y 600 años. Y de ese bosque los más comunes son unos 38 de más de 80 metros, con troncos de tres metros de diámetro.

Datos para imaginar. Para pensar. Para soñar. Para rezar.

La agonía de X

Son muchos los récords que la sociedad ve batir día a día. Digo de aquello que parecía imposible que sucediera, y sucede. Era imposible que tal cosa pasara, fue posible. Que se robaran sin tapujo unas elecciones, se las robaron. Que no se cometiera un genocidio a cielo abierto en estos tiempos, se está cometiendo. Que el cándido pajarito que trinaba se volviera un cañón de X super potencia para callar o exaltar según la voluntad de un único ricacho, el pajarito se volvió. Un villano que compró una red social para tratar de imponer su voluntad ideológica.

Ahí va su credibilidad rumbo a la extinción. Un colapso para las llamadas redes sociales que ya bastante laceradas estaban. Pero de todas maneras un colapso sobre el que una analista, Carmela Ríos, en El País (no el de Cali, por supuesto) escribió un artículo titulado “Quedarse en X, una rebelión democrática”. Va este párrafo:

“Los periodistas necesitamos observar y contar; los ciudadanos, comprender la dimensión del peligro que las redes desbocadas suponen para sus vidas y las instituciones deben actuar para proteger la convivencia en nuestras sociedades. Conviene recordar, además, que los actores de la desinformación juegan siempre con una carta bajo la manga: la posibilidad de que sus oponentes acaben tirando la toalla y despejen el terreno. No convendría darles ese gusto”.

Sección para contar otras cosas, para huir del monotema, para recibir sugerencias sobre qué hacer con el ocio que es lo que más nos complace en estos tiempos.

Cien años de discusión

La novela fue publicada hace 58 años (1967), y desde sus primeras lecturas y la invención del realismo mágico se abrió la discusión: ¿se puede hacer cine con semejante abundancia de imágenes?

Así que no cabía menos que lo que ha pasado con la serie de Netflix que terminó su primera temporada y no consiguió la unanimidad para ningún bando. Los del no me gusta han sido apabullantes hasta el exhibicionismo. Se presentan casi siempre como defensores de oficio de la maestría literaria y, como la casi graciosa opinadora Carolina Sanín, advierte a su clientela maldita sea tuve que interrumpir vacaciones para hablar de esto, y acusa de parricidas a los hijos de García Márquez.

Los que han disfrutado la serie no saben bien por qué o no son tan elocuentes, sino escuetos gastadores de ocio. Que quizás no han leído la novela. Que puede que la lean.

Otros han sido (somos) también apasionados con el tema pero sin sobreactuaciones: en general, regular tirando a mala. Deficiente en diálogos; equívoca en la deriva hacia el conflicto armado; pésima, pero pésima, en los trozos de narración en off; magnífica en los ardores de Rebeca Buendía; dulce la primera Úrsula Iguarán; verosímil Pilar Ternera. En fin.

Y sobresaliente la dirección de algunos capítulos por Laura Mora. El quinto y el sexto. Sin que se sepa qué lleva a los dueños de la producción a tener directores distintos, la observación de detalles en el relato, en la conducción de actores, en el arte escenográfico, han sido distintos con Laura Mora.

En plataformas

Casi dueñas del entretenimiento, las plataformas tradicionales tienen ahora una competencia que presenta novedades no esperadas: Mubi.

Una plataforma de lo que podríamos llamar refritos. Pero mucho más y qué delicia. Los refritos: películas muy bien escogidas de todas las épocas, perdidas en la memoria, ordenadas en géneros o en directores, que te las muestran de manera atractiva.

De Luis Buñuel, por ejemplo:

Bella de día, con Catherine Deneuve, de 1967, quizás el más clásico filme del director aragonés servido en esta plataforma.

Otra línea de contenido de Mubi es el cine de bien lejos. O sobre acontecimientos fuera de la órbita habitual. Incendios, por ejemplo, cuenta de una manera poética un aterrador episodio de una de las guerras del Líbano. Denis Villeneuve hace este filme desgarrador pero indispensable para entender en qué mundo estamos.

Una sugerencia más en Mubi: Días perfectos.

Wim Wenders dirige a Kōji Yakusho en una película serena. No hay en esa historia ni un solo sobresalto. Es menos: no hay ni siquiera una historia. Es una belleza filmada, editada y puesta en formato cine. Días perfectos.

En una palabra, Mubi es curaduría. Una curaduría hábil y muy global para una plataforma indispensable como descanso de tanto thriller de asesinatos, secuestro de niños, crímenes seriales y corrupciones políticas.

Cambio de plataforma. En Star está una serie que sigue ganando premios en festivales. Shōgun, la historia de una guerra civil en Japón en los 1.600, inspirada en la novela de James Clavell. Historia lejana, necesaria y bella. Por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Un derroche de todo: escenografía, guion, actores. Conmueven las palabras y deja de importar la insoslayable crudeza de los métodos de guerra de los japoneses de época. Hiroyuki Sanada, el Shōgun, y Anna Sawai, la conmovedora Lady Mariko, se llevan los más sonoros aplausos pero no los únicos.

El infierno en marcha

De incendios incontrolables está hecha la actualidad que no depende de la guerra ni de las maniobras hacia el poder absoluto de las autocracias en el mundo.

Un dato confiable: entre el 2019 y el 2023, el área del planeta afectada por los incendios fue del 15.8%. Los territorios más afectados: Australia, Siberia y América del Sur, con la Amazonia en primera línea.

Filosofía en medios

La filosofía recibe espacio cero en los medios. Ni siquiera la palabra merece ser escrita en la mayoría de ellos. Por eso hay tanto que leer en lo que hace Jaime Rubio Hancock en El País de España: una columna en páginas de opinión y un boletín (que de manera tan repelente otros llaman Newsletter) que titula Filosofía inútil.

Denle una mirada.

En una de sus columnas, Rubio Hancock escribió algo simple sobre derechos: “no debemos reclamar en nombre de la tolerancia el derecho a no tolerar a los intolerantes. No hay que pegar a los nazis. Basta con no votarles”.

Kundera siempre

Releer se va imponiendo como un instrumento de varios filos. Es regresar a ciertos autores y títulos; es retar la memoria y es volver a entender (o no) por qué ese libro nos abrió un hueco.

En Esa insoportable levedad del ser, otra vez Milan Kundera acudió como en aquellos tiempos. Para volver a entender otros momentos turbios de la Europa oriental, tanques, rusos, clandestinidades, amores sospechosos.

Apunté:

“el amor empieza por una metáfora. Dicho de otro modo: el amor empieza en el momento en que una mujer inscribe su primera palabra en nuestra memoria poética”.

Y subrayé:

“¿Qué es la coquetería? Podría decirse que es un comportamiento que pretende poner en conocimiento de otra persona que un acercamiento sexual es posible, de tal modo que esta posibilidad no aparezca nunca como una seguridad. Dicho de otro modo: la coquetería es una promesa de coito sin garantía”.